比例の式の導入時に小学校6年の比例の導入をする学び直し

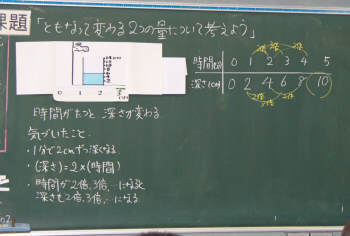

第1時 「ともなって変わる2つの量について調べよう」

比例・反比例の第1時では、教科書はともなって変わる2つの数量について、線香を燃やす実験を通して時間に伴って線香の燃える長さが変化することをとらえさせています。また、その際に2つの文字x、yを使って変数を表すことの導入がいきなりされており、この時点で特に学力下位群の生徒は大きく戸惑うものと思われます。なぜならば、生徒はこれまで、一般数、未知数、任意の定数としての文字は方程式などで扱っていて慣れていますが、変数としての文字はここで初めて出てくるからです。なので、文字式の概念があまりよくわかっていない生徒にとっては、変数を文字で表すことを理解することが難しく、さらに式で表すというのは気

bが遠くなるような話になります。

そこで、この比例・反比例の導入部分に小学校6年時に学習した比例の導入を「学び直し」として行い、ともなって変わる2つの数量を言葉の式で表した後に、それを文字で置き換えるようにしました。

小学校6年の比例の導入を、自作教具を提示して行った。

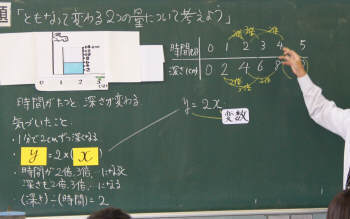

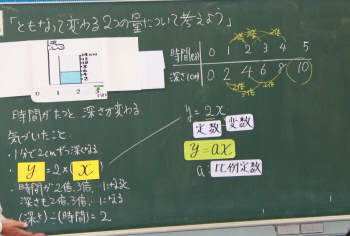

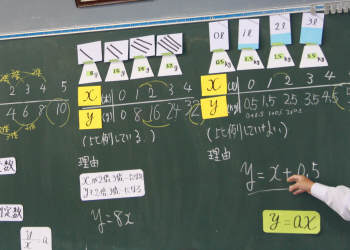

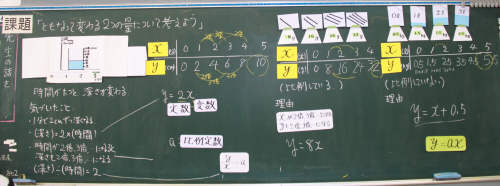

気づいたこととして生徒から出た意見の中から言葉の式を取り上げ、ともなって変わる数量を文字を文字で置き換え、変数x、yを導入した。

さらにそれを一般化して、比例の式を文字で表した。

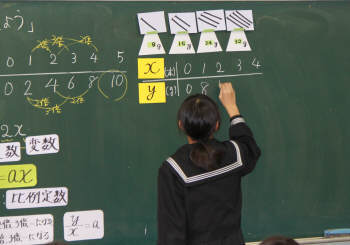

次に、「釘の本数と重さ」の関係について比例になるかどうか、またその理由は何かを考えさせた。

さらに、「バケツの水の量と全体の重さ」の関係について比例になるかどうか、またその理由は何かを考えさせた。

この場合は比例にならず、一次関数の式になることから、2年の内容を意識させるという「学び直し」の発展的な要素を含めた。

授業での板書の最終形

第2時

「変数x、y・比例定数aがどのような値をとるのか考えよう。」

水の増減を考える場面での正の数・負の数の学び直し

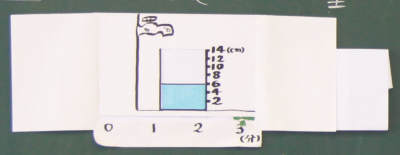

本時は前時に文字を使って比例の式を表したことから、その文字がそれぞれどのような値を取るのかを考える。導入では前時に提示した水槽の教具(下写真)を再利用する。

この水面部分を基準0として、深さを+、−で表す。

この教具の時間の目盛の2分を基準にして、水の増減をワークシートの表に記入させながら考えさせる。このことから変数x、yが負の数もとることを抑えさせる。

※ 学び直しポイント

この増減を+−の記号で表現することは正の数・負の数の最初に学んでいるので、この機会に想起・確認させたい。(既習内容に関するつまずきや不十分な理解を克服し,基礎・基本の確実な定着をねらう「学び直し」)

|